科學家入地7018米 地殼一號萬米鉆機

2018-06-05 12:32?來源 西安晚報

科學家入地7018米:2018年6月2日,吉林大學主要承擔研發的“地殼一號”萬米鉆機,在松科二井完鉆井深7018米,創造了亞洲國家大陸科學鉆井新紀錄,標志著我國成為繼俄羅斯和德國之后,世界上第三個擁有實施萬米大陸鉆探計劃專用裝備和相關技術的國家。

“向地球深部進軍”

7018米深的松科二井,屬于我國實施的松遼盆地白堊系國際大陸科學鉆探工程,是國際大陸科學鉆探計劃(ICDP)實施22年以來最深鉆井,也是全球首個鉆穿白堊紀陸相地層的科學鉆探井。

這是中國入地工程的一項標志性成就,將為我國地球深部探測提供關鍵技術和裝備,拓展松遼盆地深部頁巖氣、地熱能等清潔能源勘查開發的新空間,引領全球白堊紀陸相古氣候研究,顯著提升我國在地質歷史古氣候研究領域的國際影響力。

科學鉆探是獲取地球深部物質和了解地球內部信息最直接、有效、可靠的方法,是地球科學發展不可缺少的重要支撐,也是解決人類社會發展面臨的資源、能源、環境等重大問題不可缺少的重要技術手段。

20世紀70年代以來,很多發達國家陸續實施了多項科學鉆探計劃。具有代表性的有蘇聯科拉半島12262米超深鉆,是目前世界上最深井;德國KTB超深鉆,9101米,排名第二。

1996年2月,德國、美國和中國作為第一批成員,發起了國際大陸科學鉆探計劃。目前,我國已成功申請到“大別—蘇魯”大陸超深鉆、中國環境科學鉆探青海湖工程、科鉆一井和二井工程等多項ICDP項目,在大陸科學鉆探領域取得令人矚目的成績。

工欲善其事,必先利其器。此前,我國地球物理的儀器主要依賴進口,但國外高精度的儀器對我國是封鎖的。經過四年多的技術攻關,2013年吉林大學成功研發了我國首臺萬米大陸科學鉆探專用裝備“地殼一號”萬米鉆機,填補了我國在深部大陸科學鉆探裝備領域空白,大大提高了我國超深井科學鉆探裝備的技術水平。

基本還原白堊紀場景

在我國東北部,松遼盆地靜臥在大小興安嶺和長白山脈的懷抱中。2006年8月18日,在松遼盆地北部中央坳陷區開鉆的中國白堊紀大陸科學鉆探工程(松科一井)分兩孔進行。2007年10月20日,松科一井順利完鉆,總取心進尺為2577米,心長共計2485米,為白堊紀地球表層系統重大地質事件與溫室氣候變化的后續研究奠定了堅實基礎。

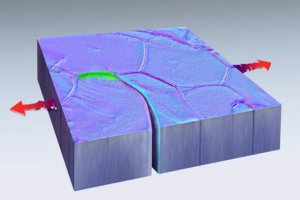

松科二井于2014年開鉆,目標是打穿松遼盆地白堊系,探索松遼盆地深部能源潛力,建立松遼盆地深部地層結構,尋求白堊紀氣候變化地質證據,研發深部探測技術。

“地殼一號”萬米鉆機成為完成松科二井項目的不二選擇。“‘地殼一號’經受住了考驗,鉆機無故障率達97.5%,最高日進尺286米,充分體現出我國自主研發鉆機的能力。”松科二井工程總裝備師、“地殼一號”萬米鉆機研發負責人、吉林大學副校長孫友宏說,“地殼一號”突破了四項關鍵技術,一些技術甚至達到國際領先水平,使得我國鉆探裝備研發水平成功躋身國際第一梯隊

目前松科二井巖心已經全部采集完畢,這將會在研究白堊紀古氣候演變以及未來人類生存環境演化方面發揮關鍵作用。“之所以研究白堊紀,因為這一時期是離我們最近的溫室氣候時期,也是高二氧化碳、高海平面和高溫的‘三高’時期。搞清楚白堊紀,對于研究未來地球演化——可能會進入這種‘三高’時期具有重要借鑒意義。”松科二井首席科學家、中國科學院院士王成善說。

王成善形容:“松科二井向整個地球科學界提供了一個大舞臺——首次重建了白堊紀陸相百萬年至十萬年尺度氣候演化歷史,發現了各個時間尺度陸相氣候變化的主要控制因素,為研究地球氣候系統在溫室氣候條件下演變機制找到新證據。”

通俗說,通過松科二井這一“時間隧道”,中國地質科學家基本還原了白堊紀的場景。

此外,7018米的松科二井還揭示了松遼盆地形成的原因、過程和結果,為支撐大慶油田未來50年發展,保證我國能源安全提供了重要的數據支撐。

下一步,中國科學家將繼續研發15000米國產超深鉆探裝備系列,做好我國超萬米大陸科學鉆探工程以及大型含油氣盆地科學鉆探工程的選址和實施工作。

編輯: yujeu

- 熱門內容

- 網友熱議

- 精彩內容

自愈金屬?科學家發

自愈金屬?科學家發 日本研究人員研制出

日本研究人員研制出 德國青少年科技天才

德國青少年科技天才 被譽為“達爾文的自

被譽為“達爾文的自 遼寧紅沿河核電站具

遼寧紅沿河核電站具 全球最牛黑客35歲的黑

全球最牛黑客35歲的黑 喬布斯生父約翰·錢德

喬布斯生父約翰·錢德 日本地震引發的核泄

日本地震引發的核泄